James Waston 图源:维基百科

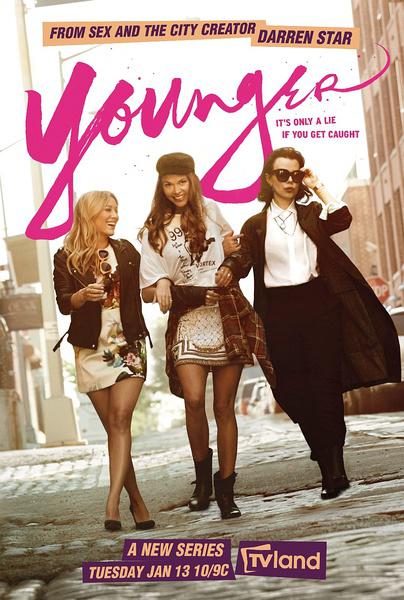

导读

在沃森1981年访华之前,美苏两个超级大国之间的冷战,让东西方阵营一度剑拔弩张。1972年中美两国领导人会面后,冰冻的关系得到缓解,不久便启动了科学交流和考察,科学成为了那个时期中美交流的主旋律。1979年,中美建交后正式签订《中美科技合作协定》,正式确定了两国间的科学交流,为沃森日后第一次来华做好了铺垫。只是沃森第一次访华时,中国刚结束十年动乱,改革开放初期,他看到的中国基础科学是孱弱的、落后的。在对这个东方大国充满好奇之余,他对在简陋的环境下从事科学研究的学者予以同情和无私帮助。

撰文|叶水送

上世纪70年代初,中美民间科学交流逐步拉开序幕。与外界的传统印象不同,尽管早年中国基础科学落后,但在对外的学术交流互动上,相对来说是比较积极的,甚至可以说是颇为主动积极,当时有识之士已经意识到中国科技发展落后,唯有走出去,才能让科技强大起来。有学者统计,在“文化大革命”之前,尽管与中国建立外交关系的西方国家仅有8个,但与中国建立民间科技交流关系的西方国家却多达15个,包括日本、法国、英国、联邦德国、奥地利、意大利、荷兰、丹麦、瑞士、瑞典、芬兰、挪威、比利时、爱尔兰和澳大利亚。1963年至1965年间,中国通过国际科技交流与合作途径接待和派出的科技人员数量中,派往西方国家的民间科技交流人数位居首位,已经超过了苏联、东欧等国。[1]

有着这样良好的学术交流基础,再加上中美政治关系逐渐走向回暖,因此许多科学家率先在民间开启了交流活动。很多在美华人学者,都表露出想要帮扶中国发展科学的意向,因此在敏锐地嗅到中美关系或将回暖后,他们第一时间在民间开启了一系列的交流活动,例如1971年7月20日,杨振宁在新中国成立后首次归国交流,在那之后,陈省身、李政道、应和、王佑曾、牛满江等国际知名华人学者也相继归国,与国内学者交流,带来国际前沿的学术方向和知识[2]。

除了在美华人学者来华交流外,一些美国科学家也开启了对话交流。1971年5月,美国耶鲁大学植物学家亚瑟·高尔斯顿(Arthur Galston)、麻省理工学院生物学家伊桑·西格纳(Ethan Signer)两位美国科学家首次访华,这一次访华之旅有着重要的意义,它促成了1972年中国科学家代表团的互访。

1972年10月7日至12月18日,中国派出了一个“全明星”科学家代表团,先后访问英国、瑞典、加拿大和美国,代表团由贝时璋、白介夫、钱伟长、张文裕、钱人元、胡世全、李福生7名科学家,以及1名秘书和2名翻译组成。白介夫时任中科院化学所党委书记,被任命为此次代表团的副团长,而团长是一位德高望重的科学大咖来担任,最终时任中国科学院生物物理研究所所长贝时璋被举荐为代表团团长。在此之前,他曾多次代表中国参加国际学术会议,促进了中外学术交流与合作,提升了中国生物学在国际上的地位和影响力。因此在1972年的访美之旅中,贝时璋被推举为团长。

菲利普·汉德勒

由于当时中美尚未建交,代表团赴美之行并不容易,他们只能办理一张“另纸签证”,所有成员的签证都被单独加盖在一页纸上。虽然美国之行有些波折,但代表团到达美国后受到了美方代表的热烈欢迎。1972年11月17日,中国科学代表团抵达美国首都华盛顿特区。时任美国总统尼克松不在首都,无法亲自会见代表团,但他特意致信欢迎,并派出他的科学顾问爱德华·大卫(Edward David)代表总统接见中国代表团。当中国代表团抵达机场时,美国国家科学院院长菲利普·汉德勒(Philip Handler)、美中学术交流委员会主席埃米尔·史密斯(Emil Smith)、美国科学家联合会会长马文·戈尔德伯格(Marvin Goldberger)等科学界名人亲临接机欢迎[3]。此次高规格的接待,足可见美方对中国科学代表团的重视。

中国科学家代表团与李政道等人合影

事实上,这是中美两国科技界中断往来20多年后首次派出代表团访美,因此美国方面非常重视,邀请中国代表团参观了布鲁克林国家实验室、阿贡国家实验室、费米国家实验室、普林斯顿大学纽约大学石溪分校等多家知名学府和科研机构[4],此外代表团还会见了在美诸多华人知名学者如杨振宁、李政道、陈省身、吴健雄、袁家骝等人,也会见了美国科学界诸多名人,其中一位就包括了沃森。

很显然,沃森被邀请足以显示他在美国科学界的份量。至于当天中美科学家都交流了哪些内容,我们不得而知,但双方应该都留下了不错的印象,为接下来的交流合作打下基础。自1972年中国考察团前往美国考察后,中美之间的科研交流开启了“破冰”之旅,两国之间的学术合作愈发紧密。在接下来的几十年里,中美科研人员的交流频繁且深入,涵盖了从基础科学到前沿技术领域。冷泉港实验室作为分子生物学的重镇,也成为中国生物学家早期访美常来探访、交流之地。

自从这一次同中国代表团交流后,沃森此后多次接待了来自中国的考察团。他亲自引导中国考察团参观冷泉港实验室的研究设施、实验项目。在多次的交流和学术互动中,沃森对中国有了进一步的认识和了解,并愈发对这个东方大国产生了兴趣,在落后、贫困的科研环境下,仍有一批渴望追求进步的生物学家在上下求索。

1975年5月,中国组建了分子生物学小组前往美国交流。该小组共有11名成员,包括了2名负责人、8名小组成员以及1名书记员,中国科学院上海生化所、参加过人工合成牛胰岛素的青年科学家胡世全担任小组组长,时任上海生物化学研究所所长的王应睐担任副组长。交流小组分为两个兴趣小组,分为A组和B组,两个小组都学习分子生物学、分子生物学仪器的研究、制造及其应用。但根据个人兴趣和研究领域的不同,两个学习小组交流的内容有所侧重,A组成员专注于国际前沿的分子生物学内容,重点交流核酸的结构和功能,包括分子遗传学和DNA测序,甚至涉及致癌病毒和植物病毒等国际前沿课题;而B组则更专注于国内当时热门的蛋白质研究领域,包括蛋白质、酶和多肽激素的结构与功能,以及生物膜的结构与功能。

在分子生物学小组访问冷泉港期间,沃森招待了胡世全、王应睐等人。此次王应睐与沃森会面,为日后他邀请沃森来华访问打下了基础。交流小组造访冷泉港实验室的第一天,沃森亲自前来欢迎来自中国的交流小组,早上9点30分沃森热情地引导小组成员参观了自己的办公室,并为他们准备了咖啡。正如沃森在剑桥大学工作时保留的独特咖啡时间一样,这个相对轻松的时刻为研究人员们提供了更多交流的机会。在咖啡时间结束后,沃森的同事则带领着交流小组参观了肿瘤病毒实验室以及沃森实验室,交流小组的还与实验室小组成员进行了生动的学术交流。

交流小组回国后,仍对于这次冷泉港之行念念不忘。小组负责人胡世全特地给沃森寄去了感谢信,感谢他和实验室团队在冷泉港实验室的安排。信中胡世全写道,“虽然访问时间很短,但我知道小组成员在那里过得非常愉快”。

在这之后,沃森与更多的中国学者陆续建立了联系,除了向他们分享学术成果以外,沃森还会时不时地寄送一些书籍。中国科学院生物物理研究所分别在1975年6月和8月收到了从冷泉港寄过来的书信。作为曾经分子生物学小组一员的张其玖给沃森及其同事写了一封感谢信。张其玖十分感激沃森寄来的书籍,表示这些书籍“对科研工作有帮助”。他希望能够和沃森等人“为共同促进中美学术交流和科学家的友谊而共同努力”。

事实上,此前交流小组成员之一的王恢鹏也收到了13本沃森方寄过来的书籍。这样热情的举动让王恢鹏想起了此前在美国访问沃森实验室时“受到的热情款待”。1975年12月21日,为了能够让沃森更了解中国生命科学的发展现状,王恢鹏将“《遗传学报》(Acta-Genetica-Sinica)”的一部分文本发给了沃森及其同事们。学报上记载了中国学者的最新相关研究,王恢鹏迫不及待地想要让沃森和他的同事们能够更了解中国、更了解中国的生命科学。

这期间其实沃森也非常关注中国生命科学发展,并多次伸出援手,给诸多中国科学家寄送了在实验中所需要的器材和样本。1976年,沃森委托自己的好友爱德华将“杰弗里·米勒(Jeffrey Miller)为他的著作《分子遗传学实验》(Molecular Genetics)所收集的大肠杆菌菌株”寄送到了中国。沃森认为中国的科学家会发现“它们是有用的,并且它们的使用可以在各自的机构之间启动一系列的合作项目”。

1978年,时任美国总统卡特科学顾问弗兰克·普莱斯(Frank Press)访问中国,讨论两国科技交流。以前互派科学访问团多半是民间组织,这次访问算是官方性质的,也由此两国之间的生命科学交流更为频繁。1978年10月至11月,来自中华人民共和国的高级别科技代表团再一次拉开了访美之旅。代表团由中国科学院秘书长郁文率领,包括几位政府部门和研究机构的高级科学管理人员。他们来美国学习科学政策、研究组织和管理以及科学技术培训。

负责安排这次行程的刘易斯·M·布兰斯孔伯(Lewis M. Branscomb)给沃森写了一封信。布兰斯孔伯之所以给沃森写这封信,是因为在中方代表团一个月的访问期间,有“两名成员要求参观冷泉港实验室的一天”。布兰斯孔伯写信将中方代表团的这一请求告知给沃森,在这次考察安排中,布兰斯孔伯还提到“每个机构需要指派一名人员作为访问的协调员,负责安排活动并与委员会参谋保持联系”,布兰斯孔伯要求沃森能够在冷泉港实验室也挑选一名协调员协调工作。但显然冷泉港实验室在此前多次招待过来自中国的学者,这对于他们来说不算难事。

1979年8月23日,沃森收到了好友爱德华(Edward F. Hou)的来信。其实在六月份的时候,爱德华的助手就给沃森寄了一封信,希望沃森能够安排中国微生物学家来访美国的日程。爱德华曾去中国进行了一次考察参观之旅。在中国,爱德华和中国的微生物学家展开了深入的交流。回国之后,爱德华想要进一步推进中国微生物学家赴美访问美国冷泉港实验室,于是就给沃森寄了一封信。信中表示,这个考察团将在“9月26日晚上抵达冷泉港,9月30日上午出发前往波士顿”,并在“9月27日至9月29日访问”冷泉港实验室。爱德华在信中表示,希望“这一次中国考察团日程的考察之旅与沃森的行程没有冲突”。另外,爱德华希望冷泉港实验室能够为考察团在“宿舍或当地的酒店为基因组安排住宿(1个单人间,2个双人间)”。很快,沃森那边就给出了回复,并且确认了日程安排没有问题。

没过多久,国内微生物学家就派了考察团来美交流。考察团团长是微生物研究所副所长薛禹谷,副团长是病毒研究所的简浩然,考察团的团员包括了植物生理研究所微生物室主任焦瑞身、药物研究所抗菌素室主任蔡瑞生、微生物研究所技术室主任徐浩、微生物研究所蔡金科、微生物研究所代谢室副主任谈家林,以及微生物研究所陆德如。沃森不仅给考察团安排了会议交流,还安排考察团参观了实验室,目的就是为了能够让考察团深入学习到微生物相关的前沿动态。为了展现出冷泉港实验室以及其自身的热情好客,沃森还在9月27日这天专门抽出时间接待了考察团。

1979年11月,爱德华专门为沃森写了封信,感激他为中国微生物学家们安排的冷泉港实验室访问行程时的热情友好。爱德华相信,沃森“安排的会议、参观实验室以及其他活动都得到了考察团的赞赏”。

随后中美科技交流进入“蜜月期”,两国之间的科学技术及科学家的交流也更为紧密,以沃森为代表的一批美国学者,始终将中国视为一个重要的合作伙伴,并且致力于促进中美之间的科学交流与合作。正是基于这样的信念,沃森在中国生命科学孱弱无力的时候,愿意多次伸出支援之手,与中国学者结下了深厚的友谊。

自上世纪70年代起,沃森就开始默默帮助中国学者,因此没有什么比邀请他来一趟中国更能表达对他的敬意了。当时国内许多学者都曾向沃森发出过邀请,希望沃森能够来中国访问。

1978年3月10日,中国科学院生物物理研究所所长贝时璋就曾邀请沃森来华访问三周,并且承担沃森来华的费用。但很可惜,沃森在这段时间并没有空余的时间,因此沃森首次访华之旅也只能搁置了,之后仍不断有中国学者给沃森发出邀请访华。时间来到1981年,终于有一个契机,沃森开启了第一次访华之旅。

1981年11月12日,沃森正在日本京都参加亚洲分子生物学组织(AMBO)主办的核酸研讨会,时任上海生物化学研究所所长王应睐也打算参加此次会议。王应睐得知沃森也要参加,就寄去信件问沃森要不要顺道来中国访问,出人意料地,沃森非常爽快地答应了。

沃森答应在日本开完会后会抽出两周的时间访问中国。在给王应睐的信中,沃森写到,他将在日本开完AMBO会议后前往中国。沃森在信中提到来华时间是12月10日,期间打算在中国待2周多的时间,12月28日再经中国香港离开飞回美国。沃森还在信中写道,希望届时访问中国的北京、上海、杭州等地。在这里有一个“小花絮”,那就是沃森特意提到希望在香港乘机前,去桂林看一看,“我听了很多有关中国这个美丽的地方,打算缩短在香港的停留时间,去桂林游览一下”。彼时的中国还相对很封闭,中国不了解世界,世界也缺乏对中国的认识。在当时一个美国学者能知道桂林这个还不知名的地方,一定是下了一番心思去认真了解中国。

20世纪80年代初,中国迎来了改革开放,在邓小平的领导下实施了一系列改革开放政策,各行各业都面临百废待兴,国内日益频繁的对外交流也为知名学者来华做好了铺垫。

1981年12月10日,沃森开启了第一次访华之旅。

沃森第一次访华选取了北京、合肥、上海、桂林、香港这几个城市作为自己访华的落脚点,在这五个城市之中,沃森印象最深的莫过于上海,在这里他遇到了曾经的老友——曹天钦。

沃森在上海的行程都是由上海生化所所长王应睐安排的。来到上海生化所已经是12月19日,沃森与王应睐在岳阳路320号大院里留下了那张珍贵的合影。通过这张照片,可以看到当时中国科研条件十分简陋,但并不妨碍中国科学家们对沃森来华表示了极大的热情与诚意,在一块放在地上的小黑板上,工作人员用粉笔写上了“欢迎沃森和夫人访问”,显得质朴而真诚。透过这张照片,我们还看到沃森当时留着标志性的小胡子,这在当时美国是一种潮流。

当天沃森在上海生化所做了一个关于单克隆抗体的报告,题目是“单克隆抗体在生物学研究中的应用”。这个报告被认为是沃森在上海行程中的亮点之一,那就是沃森把他引以为傲分子生命科学前沿引入到中国,尽管12月份的上海天气十分寒冷,许多人追随者沃森慕名而来,听报告的人数之多在当时国内都是十分罕见的现象。沃森或许不知道日后他的每次访华情况基本上也是如此,在中国他有一大批追随者、仰慕者。

由于当时中国生命科学发展较为落后,能够完完整整听懂报告的人为数不多,许多听众表示这次报告是一次世界前沿生命科学的浸润,由于地缘政治的关系,中国与西方世界隔绝了30年,当时王应睐、曹天钦等人做出了引起国际关注的结晶牛胰岛素这样漂亮的工作,但是他们都是生物化学家,而非分子生物学家,中国错过了分子生物学的革命。此行沃森注意到了中国在分子生物学方面非常落后。另外当时由于基础设施受限,沃森在中国的这一次学术报告没有留存影像材料,因此我们也只能从后来的参会者身上了解到一些信息。据当时参会人员在回忆时表示,沃森的报告十分生动而丰富,言语也非常的亲切,他的讲话“就好像是一位久别重逢的老友在和你对话一般”。沃森的报告介绍了单克隆抗体技术,这种技术在当时的欧美虽然已经是较为常见的技术,但在中国它还是一个非常前沿的领域[6]。

在中科院上海生化所内,沃森还遇到了此前在剑桥的老朋友曹天钦。曹天钦在后来担任了中国科学院上海生物化学研究所副所长。上个世纪40-50年代他们二人在剑桥大学有过互动,作为中国人的曹天钦和来自美国穷乡僻壤来的沃森总是会有着惺惺相惜的时刻。

当时在李约瑟的推荐下,曹天钦来到剑桥大学攻读博士学位,在生化学家肯尼斯·贝利(Kenneth Bailey)门下研究肌肉蛋白。1951年,曹天钦在剑桥大学获得博士学位,他的好友默多克·米奇森(John Murdoch Mitchison)邀请曹天钦到家中共度圣诞节,曹天钦欣然答应了。米奇森所在的米奇森家族在苏格兰格拉斯哥当地小有威望。米奇森的父亲狄克·米奇森(Dick Mitchison)是英国的一位贵族,被授予“男爵”称号。默多克的母亲纳奥米·米奇森(Naomi Mitchison)则是英国的一位知名作家和诗人,一生写过90多本游记、小说和自传。纳奥米与沃森关系十分亲厚,以至于沃森在其著作《双螺旋》的扉页中就写了“献给纳奥米·米奇森”。

米奇森的哥哥丹尼斯·米奇森(Denis Mitchison)是一位细菌学家,弟弟阿夫里奥·米奇森(Avrion Mitchison)一名动物学家和免疫学家,也是英国免疫学会的创始人之一,当时还在马格达伦学院(Magdalen College)中做研究员。而默多克本人则是一位动物学家,后来在爱丁堡大学担任教授。

那一年,阿夫里奥也邀请沃森来到了米奇森之家共度圣诞,也是在这里,沃森认识了同样被邀请来的曹天钦。据沃森透露,曹天钦在折纸方面非常擅长,他总是能够用折纸做出许多装饰品来。凭借出色的折纸技术,曹天钦赢得了纳奥米的青睐。由于中国抗战取得了胜利,曹天钦迫不及待地想要返回国内发展科学,并用科学来报效祖国。沃森十分欣赏曹天钦的这番行为。

日后,他在给季茂业博士写信时,回忆起了这段往事。

“亲爱的季茂业:

在二战结束后,曹天钦在李约瑟(Joseph Needham)的建议下前往剑桥大学攻读博士学位。在那里,他与肯尼斯·贝利(Kenneth Bailey)合作研究肌肉蛋白,(他的杰出研究成果)给周围的人留下了深刻的印象,以至于曹天钦曾一度被选为凯乌斯学院(Caius College)的研究员。

我们首次相识是在1951年的圣诞假期,地点是格拉斯哥西部金太尔角的纳奥米·米奇森(Naomi Mitchison)之家,当时纳奥米是一位著名作家。纳奥米的儿子默多克(Murdoch)邀请了曹天钦前来。默多克则是一位动物学讲师,专注于细胞周期研究。而我则受到默多克的弟弟阿弗里昂(Avrion)的邀请,他是牛津马格达伦学院(Magdalen College)的研究员,其博士导师是彼得·梅达瓦尔(Peter Medawar)。在那段时间里,曹天钦因他精湛的折纸技艺而深受纳奥米的喜爱,他能将纸折叠成美丽的装饰物品。

尽管曹天钦本可以在剑桥停留更长时间,但他看到共产党战胜蒋介石是一次伟大的社会政治进步。他希望在他所展望的中国光明未来中,科学能发挥关键作用,因此于1953年6月返回北京,以在其中发挥重要作用。”

阔别多年未年,此次沃森来华自然少不得要见一见这位老友,曹天钦热情地邀请沃森到他家里小聚。不过,当沃森来到曹天钦家中,曹天钦的家庭环境让沃森有些大跌眼镜。据沃森后来回忆,曹天钦家中像是住在了“地下室”,连一件像样的家具都找不出来。沃森根据此前和曹天钦的来往以及曹天钦温文尔雅的性格,推断他来自一个良好的家庭背景,只是来到曹天钦家中后,没想到曹天钦家里竟然如此清贫[7]。

事实上,当时曹天钦的夫人谢希德已在复旦大学担任管理工作,两年后还成为了复旦大学校长,而曹天钦也已是中国科学院院士,在结晶牛胰岛素领域做出重要贡献,他们全身心投入科研并没有十分关注外在的环境和物质条件,再加上当时的中国经济刚刚起步,居民的平均收入水平普遍处于低水平,因此曹天钦家中的简陋环境会让沃森有些“大跌眼镜”。

不过曹天钦却丝毫不觉得窘迫,他非常热情的和这位阔别多年的老友一起交流学术问题,两个人在桌子上通过画分子结构来对话。沃森后来不止一次表示,这是自己在中国最开心的一次经历。尽管好友曹天钦家物质生活并不富足,曹天钦身上旺盛的生命力让沃森十分感动,也让沃森对中国未来的科学发展有着极强的信心。

离开上海后,沃森与妻子及两个儿子(一个9岁,另一个11岁)前往桂林游玩,然后取道香港,飞往纽约回到美国。

沃森访华之旅除了学术交流,自然少不了游览中国的名胜古迹,在他还未踏上东方这片国土,就做好了中国行的旅行规划。沃森和夫人访问上海期间,曾一起先后在静安宾馆、友谊宾馆下榻,此后他们还一起坐船到浦江上游览,观看当时中国最现代化的城市,那时候对很多人来说黄浦江那是一道美丽的风景,街头有很多杂耍的戏团,江离除了游船外,还有一些三角帆船,但是当时的外滩只有万国建筑群,浦东还处于未开发的状态。

沃森中国行中,还曾与王应睐、曹天钦等人一起去上海博物馆以及中国美术协会上海分会联合主办的“张大千道作展览”,一同参观的还有刘定干等五人通行,为了方便日后回忆这段时光,在沃森游览的票上,让这几位同行的人把自己的中文名字写上。

沃森对中国显然也是好奇的,连飞机上的杂志他也甚为喜欢。当时中国民航杂志上介绍了极具中国元素的画面,这本杂志也被沃森保留了下来,日后得以让我们查看当年杂志里面的内容。值得一提的是,在那个物资各种紧缺的年代,这本杂志是彩色的铜版纸,出版公司是一家来自日本的yokonsha出版公司(东洋纸业株式会社)出版的,内容的制作,从顾问、主编再到装帧,都是由中日工作人员组成的。足可见当时中国各行各业都是在百废待兴中。

此行沃森对这样一个积贫积弱的东方大国充满了同情之心,想方设法地帮助他在中国的朋友们。在那个物质资料极为匮乏的年代。中国人以最好的方式款待这位远道而来的朋友,即便他们自身却过着清贫的生活,但他们对于生命科学仍充满着热情和探索精神,这令沃森十分感动,他认为这些科学家“仍精神旺盛,充满希望”[8]。

回国后,沃森开始着手帮助中国科研人员来美访问。在1982年1月19日沃森回复王应睐信中,他写到将安排李载平于1982年5月1日至7月1日访问冷泉港实验室,期间还可以参加DNA结构的研讨会。沃森慷慨地为他提供了往来的机票费用和在冷泉港实验室的所有开销。沃森喜欢叫李载平为T-P-Lee,他们交流得很好。据季茂业推测,李载平可能是1949年后第一批在冷泉港实验室接受培训的中国科学家之一,那个时候刚好赶上分子生物学革命,而李载平赶上了这个风口。这并非李载平首次访问冷泉港实验室,在1972年,中美关系逐步缓和后,两国就不断派遣科研人员互访。1975年,他就随代表团第一次赴美访问,参观了冷泉港实验室。李载平在这里学习,也为他日后在乙肝领域做出重要发现打下了基础。

这些学者在后来能够有所成就,与沃森早期的帮扶也有着密切的联系。

注:文章书信图片均来自冷泉港实验室。感谢冷泉港亚洲季茂业博士予以的支持和指导。

参考文献:[1] 中国科学技术部国际合作司、中国国际科学技术合作协会编:《当代中国国际科技合作史》,第15~17、19、21页。 [2] 张静.中美民间科技交流的缘起、实践与叙事(1971~1978)[J].美国研究,2020,34(05):122-160+7-8. [3] 憩 桥.(2020年7月14日). 1972年,中国科学家代表团访欧美之旅. 知识分子. [4] 憩 桥.(2020年7月14日). 1972年,中国科学家代表团访欧美之旅. 知识分子. [5] 憩 桥.(2020年7月14日).1972年,中国科学家代表团访欧美之旅,知识分子. [6] 本刊编辑部.DNA双螺旋结构的发现者——沃森博士访问中国[J].生命的化学(中国生物化学会通讯),1982,(02):28-30. [7] 詹姆斯·沃森. DNA双螺旋. 浙江人民出版社. [8] 詹姆斯·沃森. DNA双螺旋. 浙江人民出版社.